南山中学校女子部2014年算数第11問(解答・解説)

京都大学1992年後期理系数学第2問・文系数学第3問をアレンジした問題です。

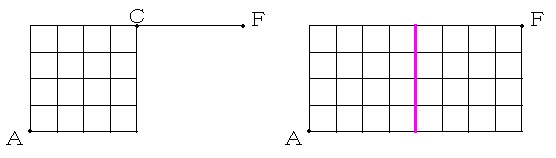

平面の図(必要な範囲における展開図)で考えます。

(1)

Cまで行くとFまでの行き方は自動的に定まるから、AからCまでの行き方を考えればいいですね。

AからCまで行くのに右に4回、上に4回(合計8回)移動することになります。

8回のうちどの4回上に行くかを考えればよく、この場合は

(8×7×6×5)/(4×3×2×1) ←組合せですね。

=70通り

あります。

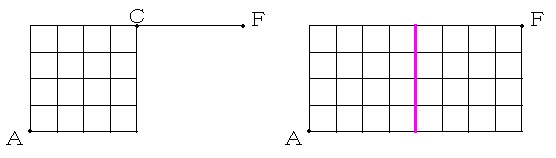

(2)

AからFまで最短距離で行くためには、辺BCと辺CDの少なくとも一方(図のピンク色の線)を通ることになります。

まず、Aから辺BCを通ってFに行く場合について考えます。

AからFまで行くのに右に8回、上に4回(合計12回)移動することになります。

12回のうちどの4回上に行くかを考えればよく、この場合は

(12×11×10×9)/(4×3×2×1) ←組合せですね。

=495通り

あります。

Aから辺CDを通ってFに行く場合も同様に495通りあります。 ←条件の対等性を利用して作業を減らす!

上記2つの場合には、辺BCと辺CDをともに通る場合、つまり点Cを通る場合((1)の場合ですね)がダブルカウントされているので、取り除く必要があります。

したがって、条件を満たす場合は

495×2−70

=920通り

あります。